“La Famiglia Cremounesa” dal 18 febbraio al 2 marzo presenta le mie opere, e, così M. Giorgio Lucchi si esprime: “ … Le sue opere realizzate d’istinto ed in punta di pennello sono lo specchio dell’animo… non intende tracciare discorsi pittorici astrusi ma comprensibili e quel che più conta alla portata di tutti, per cui la sua pittura tesa con tavolozza ricca di colori, curata negli impasti, mai eccessivamente portata verso inutili spessori, ben limitata nelle linee essenziali di un disegno studiato, immaginato, mai concepito occasionalmente, diventa piacevole da osservare. Essa ha altresì il piacere in chi la osserva sensazioni di tranquillità difficilmente riscontrabili nel mondo d’oggi; le opere destano motivi di quiete arcaica e ciò perché il pittore vi pone una fetta del suo cuore…”

In questo lasso di tempo che va dal 1978 al 1971 (il battesimo del fuoco al mio paese, con lo pseudonimo Odlinoel – forse era il timore per i giudizi e i pregiudizi della mia gente – mi sbagliavo!) le avventurose estemporanee in tutta la regione Campania e saltuariamente in quelle limitrofe mi hanno forgiato come pittore e mi hanno permesso di interagire con tantissimi pittori (Bertè, Sole, Stingo, Angiuoni, Carpine, Bardeggia, Roccotelli, Puopolo, Pelosi, Di Gisi, Basile, Storti, Troisi, Franco, Piga, Bonè, Caleca, Mastrocinque, Barbieri, Loffredo, Rauso, Ferrante… e tutti quelli che adesso mi sfuggono…mi scusate!).

Però un ricordo ed un segno forte l’ho ricevuto da Franco De Cesare (Franceschino) negli anni settanta.

Così scrivevo in una delle mie prime autopresentazioni:

“…La pittura è una faccenda privata.

La si fa per il bene di due o tre amici e di qualcun altro che è morto…” (E. Degas)

Tra le tante esperienze ricordo quelle di Caserta, Napoli, Foggia, Piacenza, Parma, Novara, Parigi e l’incontro intriso di un forte magnetismo, a Napoli, a casa dello scrittore Domenico Rea:

“… ogni mediazione e’ possesso dell’essenza delle cose…”

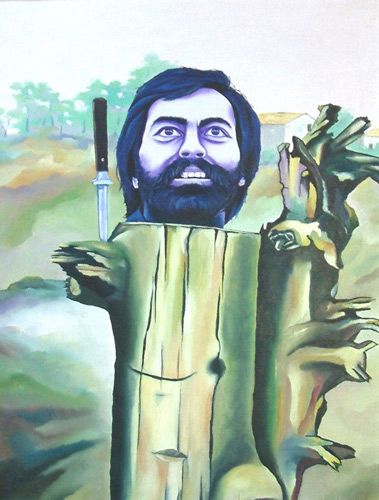

La pittura di L. B. vive in questa ultima produzione di una sua autonomia, di una ricerca mai banale e mai fine a se stessa, espressa con una stesura cromatica sensibile e intensa in cui i segni e le nuances suggeriscono, attraverso le immagini, quell’universo sotterraneo e presente che l’artista propone con la sua opera.

Ritrovi in questo excursus la necessità che il convenzionale, il già visto, la spoliazione immediata di ogni orpelli attui il suo riscatto nel convincimento che ogni oggetto, per quanto macerato dall’usura, non è mai usuale, non è mai abbastanza ripetuto da non poterne cogliere nuovi elementi che ne giustifichino la presenza.

A quale categoria, a quale universo appartengono queste raffigurazioni?

E se per una prima maniera della proposta pittorica di Bocchino avrei potuto parlare di un mondo sognato, di una zona onirica capace di convivere col reale, oggi, rispetto a questa nuova ricerca metterei in bilancio un mutuato rapporto con l’esterno.

E’ come se l’artista – verificando che quanto vive al di fuori della sua personale esperienza non è mai proponibile se non per mediazione – volesse rimarcare che ogni mediazione è possesso dell’essenza delle cose e non della loro raffigurazione simbolica.

Ed è proprio da questo intreccio di elementi fortemente figurativi contaminati da spazi intuiti e suggeriti, che scaturiscono altri significati, altri percorsi.

Nell’esorcismo della concretezza ridotta a pura forma è possibile leggere perfino lo smarrimento e la conflittualità che comporta ogni riappropriazione del vero di cui il verosimile non è che lo specchio ingannevole.

Non è dato sapere fino a che punto incida in questa dimensione il rapporto che l’artista ha col suo paese d’origine, con quella pena e quella fatica di vivere che sono le caratteristiche archetipiche del Sud d’Italia in generale e della società contadina in particolare. E’ come questo retroterra culturale – sia esso valore o disvalore, sfrondato di ogni retorica e di ogni menzogna – abbia finito col segnare le sue scelte e le sue definizioni.

Sono tracce impercettibili ma esistenti che stabiliscono un rapporto vivo e costante con le cose e diventano la sintesi e la rarefazione della propria conoscenza, del proprio immaginario e di quanto del proprio mondo è possibile comunicare ad altri.

Il giallo e il rosso, impetuosi e primigeni, della pittura di Leonildo Bocchino, ritornano dopo un itinerario di riuscita, progressiva osmosi.

Il rosso, in particolare, pompeiano nel caso, è il sognante indicativo, forse sempre latente, che esplode in questa recente identificazione/ricerca.

Anche il sostrato materico, utilizzato oltre i colori e frantumato in miriadi minuscoli lapilli caleidoscopici, realizza il fine di accompagnare la lettura del quadro.

E’ come soffiare sulla sabbia utilizzata per vedere riapparire figure “passate”, da conservare e riconsegnare “nuove” al tempo.

L’Artista rilegge il momento storico considerato e vi si identifica per riproporne una personale interpretazione.

Succede così che amorini, musici, matrone, poeti/filosofi diventino le quinte stabili di un palcoscenico su cui primeggia la donna che ritorna, reintegrandosi, ai suoi ruoli primari.

Leonildo Bocchino però va oltre le raffigurazioni mimiche e i misteri orfici o dionisiaci che appaiono speculari, ne supera il significato cosmologico sbriciolando gli stucchi sui marmi policromi per offrirne il senso.

Il suo è un messaggio dai colori purificati, esplosivi come l’eruzione che sistematicamente ripropone in ogni composizione. Fasci policromi, come ondate, che suggestionano per la loro riuscita forza magmatica ma vitale, e che fanno da contraltare ad una staticità, mai statica, di personaggi e ambientazioni volutamente posti ai margini della tela. E’ pittura che non si dissipa in deflagrante esuberanza poiché l’interpretazione globale, e l’idea che vi è alla base di ogni quadro, non ne muta il lineare linguaggio comune.

E’ felice rappresentazione moderna, per astrazione, dove colori, figure e significati convivono e si realizzano in geniale intuito.

Nel nostro rapporto con il passato, è sempre difficile distinguere il mito dalla storia. Diventa quasi impossibile quando il passato è quello che ci viene testimoniato dalle pitture pompeiane. Testimonianza, non solo artistica, talmente unica ed irripetibile che ci riesce difficile, se non impossibile, collocarla nella sua reale dimensione spazio-temporale.

Ed allora, la pittura pompeiana non può che essere vissuta come mito: l’immagine trasognata di un mondo talmente vero e reale, per quanto irrimediabilmente perduto nella notte dei tempi, che ci suggerisce infinite domande che non potrammo mai avere una risposta. Il silenzio è la loro dimensione e la loro comunicazione.

E sembra quasi un intento consapevole negli stessi ignoti artisti che realizzarono quegli affreschi. Come spiegare diversamente quell’aura di immobilità e di fissità che pervade le figure? Come intendere quel congelamento senza tempo dei loro movimenti? Dall’inizio, erano già pronte a sfidare i millenni per testimoniare di una civiltà su cui incombeva il destino della fine.

Perché è di tutte le cose umane avere un inizio ed una conclusione. Ed è tipico della antica cultura romana avere un rapporto così sereno, ma anche così struggente, con la inevitabile fine di cose e di persone. Di loro solo qualche labile traccia a futura memoria: poche, ma sapide, parole su una lapide, rari volti che nei loro sguardi già fissano l’eternità.

Ma ogni passato lo riconosciamo come tale solo se rivive nel presente. E’ sempre stato così, e non potrebbe essere diversamente. Cambiano solo i modi e le forme. Esauriti i vari neoclassicismi che traducevano le diverse “storie” in norme e manuali, oggi il passato rivive nella “citazione”. Il frammento è il tutto, si potrebbe dire. Ci basta, per far rivivere lo “spirito” dell’antico. Ed è quanto si coglie nelle singolari rivisitazioni che Leonildo Bocchino fa delle pitture pompeiane.

Citazioni, le sue, attenti e riverenti, che, per fortuna, non hanno nulla delle esasperazioni postmoderne. Citazioni dove l’antico rivive con tutta la sua ineguagliabile carica di suggestione, per sposarsi con originali inserti informali fatti di gesto e materia. Per dar luogo ad una pittura che riesce a ritrovare un dialogo sereno ed equilibrato tra antico e moderno. Un dialogo in cui sia davvero possibile accostare le nostre emozioni alla mitica immagine del passato.

Ed è così che le opere di Bocchino colgono un obiettivo di non poco valore. Basandosi sull’accostamento di figurativo ed astratto, materializzano il contrasto tra un passato fermo, dall’immagine fissa e statica, ed un presente in vorticoso divenire. Esaltano, nel contrasto, tutta la potenza del mito, che è tale perché rimane come un simbolo archetipo inamovibile ed eterno.

Ed allora i quadri di Bocchino ci ripropongono l’universale senso della storia rivissuta come memoria, sia singola che collettiva. Ossia, la forza che la storia ha di stratificare in noi significati che trascendano la nostra finitezza, per proiettarci in un dialogo “lungo” con chi è stato prima di noi, e con chi sarà dopo di noi. Ed illuderci così – perché non sapremo mai quanto c’è di vero o di illusorio nella nostra vita – che bere alla fonte del mito possa farci vivere un istante di immortalità.

Riproponendo una storia già accaduta circa 2500 anni fa, ancora una volta dalle aspre terre del Sannio una spedizione è partita per impadronirsi della invitante, magica terra di Pompei.

Allora furono uomini in arme che si impossessarono della fertile vallata, occupandola e facendola fiorire con sontuosa opulenza, donando alla città tutto il retaggio di quella tradizione medio-italica così intrisa di spirito greco di cui erano portatori.

Oggi, con Pompei divenuta riflesso principe del mondo antico, quale per crudele, ma strabiliante magia, miracolosamente trasposta, viva e palpitante, nel sentire di noi moderni, il Sannio si riappropria ancora della misteriosa malia di quella terra, facendolo però stavolta attraverso la poetica, sognante e incantatrice, di un suo figlio illustre, Leonildo Bocchino, partito alla conquista della più vera essenza della città, armato solo di una tavolozza di colori, brillanti e pastosi e di un occhio attento a cogliere la misura e la dimensione lirica del palpito della vita pur nel trascorrere del tempo.

Egli è solo in questa impresa, non ha come allora turbe vocianti di armati alle sue spalle a confortarlo nella sua conquista, ma solo il suo sentire di uomo, di artista, che riesce per incanto ad entrare in perfetta sintonia con la poesia evocata dalla rivisitazione della città vesuviana.

La presa di Pompei da parte di Bocchino avviene attraverso le vie altrettanto magiche e misteriose dell’arte.

E la pittura, che occhieggia sublime dalle pareti affrescate delle tante case e ville vesuviane, diviene il medium d’elezione di questo affascinante dialogo.

L’arte antica si confronta con quella moderna, ma, più che altro, esse si miscelano entrambe in una visione esistenziale cosmica in cui l’Uomo sembra quasi essere spettatore attonito di un mistero che prescinde completamente da lui, pur non potendo esistere se non in lui e grazie a lui.

Le immagini delle passioni antiche ecco si trasfigurano.

Balzano esse prorompenti nelle tele di Bocchino con colori forti e decisi, per mettersi poi improvvisamente da parte, arretrando, chiudendosi in un angolo, divenendo evanescenti. Lasciando, allora, che una fluttuazione di colori, altrettanto forti, marcati, segno di passioni attuali e mai sopite, prenda su di esse il sopravvento trasportandole in una dimensione onirica di ineffabile grandiosità, che pare voglia sfidare il trascorrere del tempo, rendendone fisso in una immagine il suo divenire.

Immagini evocatrici, emblematiche, appaiono così rincorrersi tra loro, tra sprazzi di colore che sono sprazzi di luce del pensiero, su tele di grandi dimensioni come su più piccoli quadretti.

Il fregio megalografico della Villa dei Misteri si scompone così in una serie di gruppi, di figure, più che altro momenti dello spirito, che si frangono nel barlume inconscio della rappresentazione con gli echi del mondo moderno adombrati dalle linee fluide di colori intensi e dissonanti che trasfigurano il ritmo del reale ancorandolo a quello del sogno.

Anche piccoli dettagli, però, come la mirabile fruttiera di Oplontis, o il fregio degli amorini vinai o profumieri della casa dei Vettii o l’erote con delfino, pur delineati grazie ad una robusta linea ed a tinte corpose e nette che ne sottolineano la realtà formale, diventano all’improvviso evanescenti nel contesto strillato delle tele.

Eppure la nostalgia riaffiora e il nuovo mondo poetico conquistato non basta a sopire il desiderio della vecchia terra idealizzata.

Così, non a caso, due fanciulle, entrambe con calamo e tavolette cerate, ed entrambe pensose, mutuate dagli antichi muri di Pompei, tengono esse invero il campo di due tele, reali figlie dell’immaginario, mentre a trasfigurare stavolta è il resto, che non ha più i contorni iridescenti dei colori della luce del tempo, ma le sfumate “nuances” degli archi e dei muri e degli sporti delle vecchie case di S. Bartolomeo in Galdo, reali ma ormai inconsistenti nella malinconia fuggevole del ricordo.

Il mistero si è compiuto, il rito si conclude.

Lo spirito del passato si è fatto presente ed il presente sfugge nelle nebbie del passato.

Il tempo è stato ritrovato e con esso il sentire degli antichi, che si è fuso con quello dei moderni.

Ancora il Sannio si è fuso con la terra degli Opici, ancora il canto si è levato dal suo grembo: la realtà diviene ricordo, la comprensione diviene possesso, l’immaginario diviene reale.

E l’uomo vive ancora.

L’esaltazione pompeiana di Leonildo Bocchino

La catastrofica eruzione del Vesuvio del ‘79 che seppellì Pompei rivive nella magistrale pittura di Leonildo Bocchino. L’artista, come uno straordinario, surreale inviato speciale, segue quei tragici momenti e schizza le scene sconvolgenti di case ed uomini ingoiati dalla lava.

Maestosi edifici, sferzati dal vomito di lapilli infuocati, stanno per essere sommersi dalla lava incandescente. Bocchino, sconvolto dall’ineluttabilità di quell’atroce destino, descrive, con mirabolanti contrasti cromatici, quella tremenda agonia.

Il cielo è illuminato grottescamente da bagliori sinistri, satanici. E’ la fine del mondo.

Il pennello, la spatola del maestro Bocchino scorrono sul taccuino telato che quasi rimbomba degli infernali boati del Vesuvio impazzito che grida come un ossesso vomitando l’anatema eruttivo.

Il pittore resocontista effettua una rapida zumata sulla ieratica figura del poeta che, seduto, quasi impassibile, attende con stoicità l’evento finale. Ma l’Artista sembra non avere tempo da dedicare alla caducità dell’essere umano; egli trema, sconvolto, per quei tesori d’arte, templi, teatri, ville creati da celebrati architetti. Essi si avvalsero di famosi artisti per affrescare quelle pareti che udirono squillanti arringhe, che assistettero a sontuosi banchetti allietati da virtuosismi di esperti musici e dal balletto alato di leggiadre fanciulle.

Il maestro Bocchino, in lotta impari con la distruzione che avanza veloce, sofferma lo sguardo trepidante su delicati puttini, su ricami deliziosi di una ricca greca, su di un prezioso calice riverso, come il padrone che, colpito dalle pestifere esalazioni velenose, ha già abbandonato i beni caduchi e giace immobile. Ormai la lava incandescente che avanza vorticosa nulla può più contro di lui. Eppure, le ceneri, in un caritatevole gesto finale di misericordia, avviluppano quel corpo per conservarlo fino a quando gli scavi, dopo 15 secoli, lo riporteranno alla luce.

Leonildo Bocchino, dopo quasi due millenni da quell’immane tragedia, veste anche il saio del ricercatore, seguace del geniale Maiuri. Riporta al sole la civiltà pompeiana che il Vesuvio cercò di distruggere. lo fa con mirabolanti effluvi di colori che esaltano armoniche figure, alcune possenti, altre sorridenti.

Sfolgorio di austeri personaggi, matrone imbellettate ed ingioiellate, fanciulle festose.

Luci che si riaccendono. Leonildo Bocchino ne è uno degli artefici.

Occorreva questo luogo – Pompei – spazio intimo e segreto del mondo, libero e aperto, sospeso tra mito e realtà, perché Leonildo Bocchino sentisse l’entusiasmo, l’emozione di esporsi al linguaggio ulteriore e indicibile del nessun dove, di un altrove pericolosamente e felicemente sospeso, patria destinata a rovesciarsi nello spaesamento.

In queste opere ricorre la parafrasi astratta del reale.

Qui è l’interpretazione allucinata e ironica della visione, disposta ad accogliere il contrasto e/o la fusione dell’individuo col mondo, sulla base della cultura moderna. Sicché il perenne senso di lacerazione tra fantasia e verità si adegui al sentimento della natura come misterioso repertorio di segni, immagini, cose che hanno rispondenze psichiche.

Si tratta di pensare e realizzare la pittura come risvolto sorgivo di immagine e forma, simbolo e offerta pura. E’ un atto di fede questo, nella stessa pittura come strumento artistico e, quindi, un tentativo di accordo fra la progressione e la continua mobilità dei linguaggi.

L’immutabile essenza del rapporto sensoriale ed emotivo dell’individuo con la natura ci appare in una coerente e lucida costruzione formale nel suo pieno equilibrio.

La stessa evidenza dell’immagine rappresentativa, struggente dimensione spirituale e interiore della luce, lascia avvertire lo scandaglio e la struttura formalistica, nella trascrizione lirica dell’esistente.

In queste tele in cui l’ampia dimensione esalta l’andante mosso e articolato all’interno dello spessore del dramma e della tragedia – Pompei come territorio dell’anima, finis terrae, proposizione remota e ancestrale d’un modo d’essere e metafora della vita umana – si definiscono luoghi e momenti in brucianti illuminazioni, apparizioni ritmate sull’onda della memoria storica, bloccate nel registro più alto dell’emozione cromatica.

Si tratta di ritmare lo spazio verso l’esterno, con vigore espressivo, parabolico, ellittico. E questo consente di dare forme infinite al proprio sentimento, oltre ogni indistinta fluttuazione, perché lo sguardo è tanto più arduo e ineffabile quanto più riesce a darsi nella ripetizione variata e ritmica, ove possano fondersi luce e colore.

Sottesa alla modulazione sorprendente e materica delle tonalità visualizzate fino all’estrema e ardita espressione, nella potenza irradiante dello spettro solare, nella contaminazione dell’arte, è lo strumento della sezione aurea, liberamente utilizzata, qui, da Leonildo Bocchino. Ed è chiaro che l’artista intende richiamarsi (e richiamarci) a quel concetto che, nel Rinascimento, fu posto a base di un’ideale compiutezza estetica, in vista di un rapporto perfetto di proporzionalità per gli oggetti naturali e lo stesso corpo umano. Sezione aurea, dunque, nell’alta resa pittorica, nel riproporsi di atteggiamenti, affetti, usanze rappresentati in immagini plastiche negli affreschi famosi d’epoca romana, interni ed esterni carichi di vitalità fresca e vigorosa, ripresi e riproposti come dato incontrovertibile di una realtà e di un vissuto remoto, limite e apertura ad un modo modernissimo di acquisizione e d’invenzione, ad un futuro che l’artista può soltanto far suo attraverso un colorismo rischioso e portato alle estreme conseguenze della passione e del dramma.

Armonia e caos primigenio, nelle intelaiature dinamiche di ambienti e oggetti ridotti a ritmi spaziali, vibranti nel colore limpido, mobile, a volte doloroso e spinto in continue risonanze allusive, lievi, ariose.

Nel cromatismo più audace, lo spazio si rende evocativo, percorso da impulsi emozionali, in un accordo sottile e virtuoso di densità e spessore, e di lampeggiamenti di irruenza, fatalità, destino.

L’artista, eclettico nell’inventiva dell’immagine e nella capacità elaborativa della materia e del segno, ora densi e complessi, ora trasparenti e filiformi, propone liberi accordi, a specchio di intuizioni originalissime del dinamismo cosmico. Accentua un repertorio di figurazioni riconoscibili, aperte ad un romanticismo visionario, sospeso tra verità e ambiguità illusionistiche ed ottiche, esprimendo il transitorio e la mutevolezza.

Emerge, quindi, sulla tela il “tempo” affrettato, in tranquilla noncuranza da una parte, mentre guizzi piatti e folgoranti, realizzati mediante un acutissimo studio del colore, creano una sorta di stabilità in sospensione, come atto vitale del dipinto, e turbolente ondate di impasti di stupenda ricchezza formano un contrappunto recessivo e spettrale.

L’immenso campo cromatico si estende all’infinito nei cupi e ardenti toni del rosso, del giallo, del cobalto, del verde, negli elementi tellurici sconvolti dal moto irreversibile del Vesuvio, solennizzato da una complessa pulsazione del colore ad alta tensione, in un orizzonte ampiamente spiegato, diviso in torsione d’avvincente violenza, in cui scatta un moto oscillante d’acquiescenza e di aggressione, quasi inconsciamente perduto.

In un possente e trasfigurante dramma visivo, l’enorme esplosione del rosso provoca l’accensione e l’incendio, l’urlo e la morte.

Lo stesso prorompere dinamico che attraversa il dipinto parte da qualche luogo al di fuori della scena. E i bordi della cornice agiscono da mirino fotografico, mentre una sorta di ponte s’alza tra noi e quella situazione di circostanza totale.

Nelle immagini codificate urge un’ardua tenzone tra l’aspetto riconoscibile dei dati del reale e la loro collocazione in spazi evocativi di profondità dell’inconscio. I simboli del tormento diventano forme emblematiche di una dura resistenza, di una forza e di una volontà eroica di sussistere. E i colori si dispiegano, densi di note acri e fulgenti, su fondali persi e oscuri. Il procedimento della parafrasi evocativa del vero si innesta nel procedimento della rappresentazione.

Ed è questo uno dei più alti termini della pittura di Leonildo Bocchino, nel quadro dell’arte contemporanea. Egli non ignora che ritrovare nella materia una possibilità di espressione significa, innanzi tutto, stabilire una linea che permette all’artista di appropriarsi di uno spazio unico e memoriale.

La storia è potenza, dunque, energia e passività, qui proiettata nella sensualità tradizionale del sentimento poetico.

Stranezza e fascinazione, ripulsa e attrazione feticistica catturano il nostro interesse, chiamato alla consapevolezza dell’arte che consiste, infine, nella defunzionalizzazione e nella nominazione dell’oggetto, nel processo di spaesamento, assumendo questo come indice della realtà e metafora riassuntiva dell’universo contemporaneo.

Nella Sala Mostre dell’AGAF, con il patrocinio del Comune di Grosseto – Assessorato alla Cultura e dell’APT di Grosseto, è in corso di svolgimento la personale di Leonildo Bocchino:

“Nel microcosmo dell’Etruria: Immagini – Suoni- Colori della Maremma”.

E negli ampi quadri di questo Maestro partenopeo “esplodono” i colori di questi luoghi meravigliosi, ma sue sono le intonazioni, suoi gli impulsi dell’anima, quell’anima di artista che si commuove e palpita di fronte agli splendori naturali ed archeologici di questa terra. Egli l’ha saputa scoprire passo, passo, scandagliandone gli anfratti, scoprendone i più riposti paesaggi, ricavandone una suggestione capace di fargli emettere un’armoniosa ridondanza di colori, di significati, di immagini pullulanti stati d’animo intensi.

sono la rappresentazione della sua emozionalità di fine intenditore, che non si perde, in tal modo, nell’oblio della quotidianità, che è subito passato.

Di fronte alle grandi opere di Bocchino sembra di entrare in una dimensione nuova, quasi onirica e tutto sembra tessere un’intrigato- intrigante giuoco cromatico e di linee dividenti il tutto, per poi ricomporlo attraverso due percezioni forti: una sensitiva e l’altra mentale. Il reale spinge l’artista a superare l’orizzonte comune per giungere a “distese” ampie, in cui il dialogo è colerico ed immaginifico e l’osservatore neavverte tutte le cadenze interiori, strane alchimie costruttive, sotterranee rievocazioni, illustrazioni irripetibili di questa singolare e validissima “avventura” pittorica.

E Bocchino ci riconduce sugli archi della memoria e ci narra, una volta in più,la testimonianza etrusca in Maremma, così forte, così presente, così misteriosamente attanagliante.

Cosa vogliono esprimere quelle lettere dell’alfabeto etrusco inserite in un contestorielaborato dalla sua creatività?

Un riaccendersi di voci, di scoperte illuminanti, di inserimenti naturali, di “spiriti guerrieri”, di tramonti, di riflessi, di emergenti vapori e “Segni di antiche genti” a perpetuarne il ricordo e la grandezza.

E sembra di camminare tra i “giardini dell’anima” del Maestro, fra frammenti d’infinito naturale e d’infinito-finito storico, fra cavalli al pascolo e macchie e pietre, sfavillio d’acqua e tronchi consumati, lagune e tramonti infuocati, in una carrellata davvero non comune attraverso un mondo senza tempo, o, meglio, senza età, alla ricerca del bello e del sublime.

E Bocchino ha saputo ben dare risposte precise alla sua visione d’arte sulla Maremma, evocandone memorie e partecipandone contenuti, fedele ai suoi canoni d’interpretazione.

Egli ha saputo creare una pittura molto personale e consapevole della realtà e della storia, uniti in una fusione splendida, dettata da profondo amore, viva osservazione ed acuta capacità di esprimere, anche, il magico mistero del silenzio, che avvolge il popolo etrusco, una popolazione, come è stato detto, allegra, gaudente, piena di iniziative, fervente d’intelligenza, ma celata nel segreto, appunto, delle sue necropoli, dei resti delle sue città.

Grazie a Bocchino per questa splendida carrellata di ” maremmanità” che si estende pure a validissime fusioni in vetro colorato, che altro non rappresentano, con riflessi ancor più materici, i soggetti con tanta dovizia espressi sulle tele, che ci hanno “abbracciato” con una cascata di rosso, verde, blu, arancio, giallo, in un intrecciarsi veramente cosmico, per cui, non più microcosmo, bensì macrocosmo.

Leonildo Bocchino, pittore dal forte temperamento cromatico, conserva intatto nelle sue opere il germe millenario della comunicazione artistica della Storia.

Una Storia vissuta attraverso la consapevolezza che per alcuni uomini la penna ed il pennello si equivalgono. Così come per lo scrittore più raffinato la parola ha la forza evocativa memoriale, anche il pittore, attraverso il segno che imprime sulle tele, rievoca mondi nascosti nel substato dell’inconscio.

E così il nostro pittore, di sangue e spirito Sannita, si avventura, novello Indiana Jones dell’arte, a scoprire i mondi misteriosi del passato attraverso un vitalismo coloristico che assume i contorni della riviviscenza di sentimenti cosmici in cui il singolo individuo sembra essere tessera di quell’immenso mosaico che è la Storia dell’umanità.

Leonildo ha già compiuto il “miracolo artistico” di far rivivere frammenti di vita pompeiana.

Oggi, attraverso una immaginaria quanto originale ed armonica commistione di “suoni e colori” fa rivivere una delle più affascinanti civiltà di tutti i tempi, quella etrusca.

Con la mostra che Egli terrà dal 3 al 18 Settembre prossimo a Grosseto testimonierà ancora una volta come la grande Arte diventa Storia e come la Storia possa oggettivarsi nella grande Arte.

Vieni a trovarmi presso lo Studio d'Arte a San Giorgio del Sannio. Solitamente mi trovi impegnato tra tele e colori ma non ho un orario definito e quindi ti chiedo di contattarmi per fissare un incontro.