1. Nell’accingermi a scrivere questa nota prefatoria al Catalogo della Mostra pittorica sulla Civiltà dei Sanniti del pittore sangiorgese Leonildo Bocchino mi corre l’obbligo di dichiarare che, occupandomi professionalmente di altro, non ho le competenze necessarie per una critica artistica seria e corretta.

Non essendo però riuscito a sottrarmi ai suoi reiterati haud mollia iussa, debbo aggiungere che il mio approccio non può che essere quello del lecteur (del lettore normale) e non del liseur (del lettore specializzato).

Premessa quanto mai doverosa nei riguardi sia di un pittore serio e di valore, sia del sottoscritto esposto naturalmente alla caustica reprimenda contenuta nell’aureo adagio ne sutor ultra crepidam ! (il calzolaio non vada oltre il calzare!).

Se la pittura è l’arte di raffigurare in forme visibili attraverso linee, masse di valori (disegnativi, plastici e cromatici), e toni, sia il mondo che ci circonda sia l’universo spirituale, il pittore che con intento mimetico rappresenti la realtà o che dia forma a un’intuizione fantastica, sprigiona sempre un’energia che ricrea e interpreta entrambe le realtà.

La pittura figurativa – mi siano perdonate queste considerazioni a dir poco banali – può essere di figure, di paesi e di ornato. Il primo genere abbraccia i quadri di storia, i soggetti di genere e i ritratti; il secondo i paesaggi, le prospettive, le marine, gli animali, le vedute e le nature morte; il terzo comprende tutto ciò che si riferisce alla decorazione e alla ornamentazione.

E a questo punto dubbi e incertezze prevalgono su qualche certezza.

Non so a quale delle tre categorie sopra richiamate siano da attribuire i quadri sui generis del pittore sangiorgese. Non so neppure se nella raffigurazione di rovine classiche e di reperti archeologici il Nostro s’inserisca in un ben preciso filone pittorico oppure ne inauguri felicemente uno nuovo.

Una sola cosa mi è però ben chiara: Leonildo consegue esiti apprezzabilmente originali in ordine sia alla resa artistica e alla sperimentazione pittorica sia all’operazione culturale a esse sottesa. Altrettanto chiaro mi appare l’intento di contribuire con il pennello e i colori a far rivivere gli antichi Sanniti, di cui orgogliosamente difende e rivendica l’eredità culturale.

2. La Mostra è costituita da 40 opere a olio, con modulo aureo di cm 80×130 e ognuno di essi con frame di cm 80×80, 50×50, e 50×30, in modo da esporli o singolarmente o in moduli compositi.

Attraverso questi oli aventi a oggetto dipinti, statuette bronzee e fittili, elementi architettonici (anfiteatri, templi, altari) e ceramici, rinvenuti nell’ampia regione occupata dai Sanniti, Leonildo ripercorre la civiltà di un popolo di pastori e bellicosi guerrieri, cui però non era ignoto nella costruzione di templi votivi (per es. a Pietrabbondante) quel principio di armonia, che con il nome di sezione aurea fu nel Rinascimento posto a base di un ideale di perfezione estetica.

Un rapido confronto tra i quadri in questione e i loro ipotesti sannitici mette in evidenza l’estrema delicatezza con cui Leonildo si pone di fronte a essi e l’equilibrio con cui procede nella sua ricerca, che è fatta anche di approfondimenti storico-letterari. Pare evidente che il nostro pittore conosca e bene E. T. Salmon, Il Sannio e i Sanniti (tr. it.), Torino, Einaudi, 1985: un volume molto interessante, perché per la prima volta uno storico assume il punto di vista dei Sanniti, che per il loro eroismo e l’attaccamento alla libertà meritarono l’elogio di Livio.

Leonildo non interviene mai in maniera pesante e pacchiana sui modelli sannitici, ma non mette neppure la mordacchia al suo prepotente estro fantastico e all’esigenza di interpretare, ricreando, il fascinoso mondo artistico dei nostri lontani progenitori. L’attività ipertestuale di Leonildo, pur nel rispetto anche estetico dei modelli, contribuisce a dare nuova vita a reperti musealizzati, che con il tempo corrono il rischio di veder appannarsi il suggestivo impatto emotivo persino sui fruitori abituali.

La traduzione omosegnica di Leonildo restituisce alle antiche figure, grazie anche all’impiego di vecchie e nuove tecniche pittoriche, come l’oro zecchino e le velature in gommalacca, un nitore e una luminosità che non disturbano, e costituisce una preziosa testimonianza del loro Fortleben contemporaneo.

La sperimentazione di Leonildo, seria e filologicamente fondata, ha prodotto unapictura docta, una pittura, cioè, difficile e raffinata, che per la sua piena intelligenza esige da parte del fruitore impegno e molta attenzione. Come per tutte le opere d’arte, anche per questi quadri, ci sono vari livelli di approccio, che vanno da una lettura discorsuale a una lettura in profondità, che tenga conto anche dei minimi particolari, che sono poi quelli che marcano gli scarti e offrono elementi di originalità.

Sulla maggior parte dei quadri è raffigurato, in forma ridotta e stilizzata, l’Ercole (di Castelpagano), che il pittore impiega come sua personale sphragìs. Si tratta di un puro e semplice vezzo del pittore o questa ‘firma’ contiene un significato più profondo? Che Ercole, con tutto quello che la sua vicenda mitologica contiene, abbia una presa particolare sul moderno pittore sannitico, è comprensibile. Ma perché non porre l’effigie stilizzata di Ercole su tutti i quadri? Mi guardo bene dall’azzardare ipotesi.

3. E vengo ora a qualche considerazione estemporanea e personale, che valga se non altro come prova di aver riservato all’opera pittorica di Leonildo il tempo e lo studio che essa merita.

Il Guerriero sannita (di Nola), rispetto all’originale, dà l’impressione di un quadro che un oculato intervento di restauro abbia riportato al primitivo splendore. La medesima impressione è offerta dal Magistrato sannita (di Paestum), di cui è sostanzialmente conservata la bonaria auctoritas.

Appare invece in qualche modo attenuata la forza magnetica dello sguardo del Meddix tuticus (di Capua) e del Cavaliere sannita (di Nola), che sono giustapposti nello stesso quadro in quanto rappresentanti del potere religioso e politico. Il terzo frame del quadro è costituito dalla prosecuzione dello scudo del cavaliere e da motivi ornamentali.

La figura femminile ( probabilmente una divinità) dell’Arula fittile (di Capua) è proiettata su uno sfondo, che per più della metà è azzurrino con evidenti velature. L’impiego di questo colore può avere attinenza con la supposta divinità femminile o, più semplicemente, obbedisce a esigenze di equilibrio cromatico.

La raffigurazione su terracotta di Ercole che lotta con il leone nemeo dalle sembianze antropomorfiche è collocata al centro di un quadro 80×80 su uno sfondo costituito da ornamentazioni vegetali. Il prezioso reperto appare come adagiato su un arazzo di motivi vegetali.

La figura del Guerriero (di Capestrano) – del quale si discute a proposito di probabili influssi greci – è trasferita in un quadro 80×130 su uno sfondo che per la parte superiore è rappresentato da un cielo azzurro cupo attraversato da una nuvolaglia chiara. La leggera inclinazione a sinistra del volto impercettibilmente rischiarato da un mezzo sorriso attenua la rigida fissità dell’originale.

Concludo questa breve rassegna con la raffigurazione della Mefite, divinità che mi è cara come sannita-irpino e come studioso di Giuliano vescovo irpino del V secolo, cui cinque anni or sono ho dedicato un Convegno internazionale a Mirabella Eclano; mi permetto di rinviare il lettore ad A. V. Nazzaro (ed.), Giuliano d’Eclano e l’Hirpinia christiana, Napoli 2004. Nel mentre mi appresto a licenziare questa nota mi giunge il gradito omaggio dello splendido volume collettaneo curato da A. Mele, Il culto della dea Mefite e la Valle d’Ansanto. Ricerche su un giacimento archeologico e culturale dei Samnites Hirpini, Avellino, Sellino Editore, 2008.

Ma procediamo con ordine.

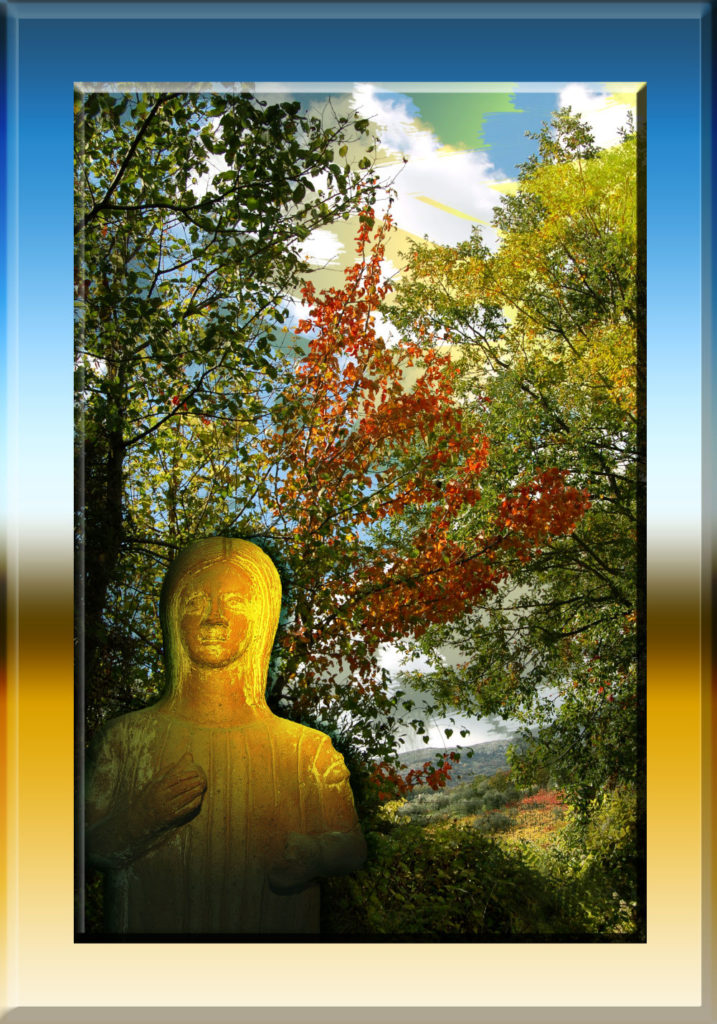

La Mefite di Leonildo non è, come gli altri quadri, la riproduzione pittorica della scultura in legno (V secolo a. C.), proveniente dalla Valle d’Ansanto ed esposta nel Museo Provinciale Irpino di Avellino. Questa statua, alta 142 cm, è in realtà un grande xoanon (legno intagliato), che rappresenta una donna con volto stilizzato e mento rastremato, naso a rilievo e occhi incavati, il cui corpo è in effetti un semplice parallelepipedo. Questa donna è Mefite, la dea delle sorgenti, delle capre, dei campi e della fecondità, insomma una divinità agreste, tutelatrice di una popolazione rurale e pastorale. Quest’opera, benché rozzo prodotto dell’artigianato locale, sprigiona un fascino che non poteva non colpire la fantasia di un fruitore sensibile come Leonildo, che ha fissato su una tela 80×130 l’immagine della sua Mefite. Si tratta di un quadro a tre frame, nel quale appare un’esile immagine stilizzata di donna, dal volto dolce e austero insieme, e dagli occhi magnetici nei quali si concentra tutta l’energia guaritrice della dea della salute.

Con questa immagine rasserenante, i cui valori pittorici e simbolici andrebbero meglio precisati attraverso un minuto esame dei tanti dettagli di sfondo e paesaggistici, chiudo questa nota con l’augurio che un non effemiro successo artistico arrida alla tormentata e mai paga ricerca pittorica di Leonildo Bocchino.

“Il pittore riesuma le antiche vestigia del popolo sannita,

fiera stirpe italica semiobliata dai libri di storia.

Il suo racconto è un poema cromofonico,

recitato a mezzo di grafemi,

effigi,

reperti,

divinità guerriere del ciclo cosmico,

in cui l’artista promana una vibrante gagliardia espressiva,

supportata da una matura tecnica polimaterica,

inserendosi nel solco della tradizione per reinventare un antico mito.”

Ripercorrere il passato per trovare un nuovo linguaggio iconico potrebbe sembrare poco conveniente per chi si propone come unica ricerca estetica quella del nuovo fine a se stesso.

In questa società molti confondono la “modernità” con l’innovazione vista in modo autoreferenziale; per costoro può apparire poco produttivo rivisitare la storia dell’uomo e forse anche inutile avere meditate riflessioni su quanto di buono c’è nel passato più o meno recente.

Ripercorrere poi quello che era il linguaggio estetico dei Sanniti per trarne ispirazione potrebbe apparire, a chi non abbia visto i lavori di Leonildo Bocchino, un tentativo privo di vere possibilità di successo, eppure il mondo dei Sanniti, rivisitato oggi, alla luce degli ultimi studi e dei più recenti rinvenimenti archeologici, offre alle ricerche future spunti fino a qualche tempo fa impensabili.

Da qui la modernità dei dipinti del Bocchino; il nostro autore ha infatti prima degli altri saputo cogliere quanto di moderno c’è nell’arte dei Sanniti; ciò che entusiasma è che questo mondo possa offrire spunti anche per chi vive nella ricerca del linguaggio iconico; nelle sue opere linee, colori, volumi appena riconoscibili nei materiali archeologici relativi al Sannio si trasformano in fonti d’ispirazione che, reinterpretati, offrono nuova linfa allo stesso futuro dei Sanniti.

Attraverso l’assimilazione del loro modo di fare arte e la successiva rielaborazione di quei modelli Leonildo Bocchino riesce a proiettare infatti verso il futuro immagini antiche e nel contempo ci invita a ritrovare la nostra identità storica senza cui non è possibile distinguere le mete da perseguire.

Sulla tavolozza del destino

archetipi e figuranti

foglie di ruggine

elmi e scudi

a prefigurare

mondi altri

ombre cangianti d’un universo

appoggiato alle pertiche del sogno

atomi di fuoco

ipostasi di luce

a ridare

al grigiore dei tempi

i colori del lampo e dell’estasi

a colmare quel vuoto di esistere

col nostro desiderio di raccontare

senza fine

Dall’immagine storica alla visione estetica della civiltà sannita

La storia, la grande storia, solo di rado è riuscita a comunicare se stessa attraverso le poliedriche forme dell’arte.

Essa, infatti, nella ricerca faticosa di una fedeltà scientifica ad un passato che spesso si è rifiutato di dialogare cordialmente con l’acribia degli storici, ha preferito allontanarsi dalle profondità simboliche del linguaggio estetico e servirsi invece di mezzi d’indagine in un certo senso più adeguati, ma in realtà non sempre capaci di cogliere, approfondire e risolvere quel solco qualitativo che talvolta ha separato irrimediabilmente la tecnica dalla vita, il passato dalle pretese categoriali del presente e, perciò stesso, la “cronologia” della scienza storia dalla “durata” della visione artistica. Sicché, proprio questo processo di progressivo isolamento ha determinato nel corso del tempo, in special modo nel contesto semantico dell’arte contemporanea, un vero e proprio rifiuto dei contenuti storico-rappresentativi a tutto vantaggio di una triturazione del reale nel cui meccanismo di decostruzione il fatto storico è stato negato innanzitutto perché ritenuto non rappresentabile, dunque essenzialmente non conoscibile e non comunicabile nella sua “verità”. Questa negazione della “cosalità” del reale ha condotto dunque impercettibilmente quasi tutte le forme dell’arte (specialmente la pittura) a ripudiare in toto ogni tipo di contenuto o rappresentazione, e a creare in tal modo intorno al tradizionale soggetto storico, inteso come possibile scelta estetica, una sospensione insolita, se non addirittura sospetta. Per ciò stesso ci si continua a chiedere, senza tentare però di offrire a un simile quesito una risposta veramente convincente, se parlare della storia con il linguaggio dell’arte significhi necessariamente ritornare ad assecondare gli stilemi di un figurativismo oramai del tutto logoro; o se invece non ci sia una maniera realmente diversa di superare i tradizionali contorni del segno pittorico per comunicare, ad esempio, l’universale attraverso una rinnovata “scienza del sensibile”.

L’esperimento pittorico di Leonildo Bocchino rappresenta dunque, in questo contesto, un notevole passo in avanti, una transizione efficace che consente all’artista di scandagliare, con una tecnica fortemente strutturata, i fondali di una nuova intuizione poietica: nella sua opera la storia della civiltà sannita, a tratti ancora leggendaria, diventa ad un tempo il mezzo e il fine di un percorso estetico insolito, di una dimensione di ricerca in cui la costruzione dell’immagine non avviene più attraverso il criterio della rappresentazione che istituisce le singole figure, ma al contrario per mezzo di un intelligente lavoro di decostruzione figurativa che trova il suo centro ordinatore nell’esplosione dei cromatismi e nella visione percettiva (non più rappresentativa) dell’immagine epifanica. La visione cromatica suscitata da un utilizzo penetrante dei colori rende infatti le immagini di queste tele profonde e allucinate: il loro spessore ideale non viene imposto dalla mano del pittore allo spazio fisico del quadro, ma al contrario sembra emergere spontaneamente dall’interno attraverso un’esplosione visiva, in virtù della quale inoltre la percezione estetica dell’opera supera se stessa in una scoperta creativa che conferisce all’atto ermeneutico dello stesso spettatore la capacità poietica di allagare o restringere liberamente la visione artistica. Così, in questo contesto di forze centrifughe l’immagine centrale, privata del tutto del marmoreo equilibrio delle icone rinascimentali, rischia ogni volta di smarrire il proprio baricentro in quel ditirambo di colori che ne incalza i confini; ma proprio una simile dispersione erosiva della figura e dei suoi contorni finisce col costituire un nuovo punto di equilibrio, un originale elemento di transizione che consente alla pittura di Bocchino di scivolare quasi inavvertitamente dalla trasparenza razionale delle “figure rappresentate” alla profondità materica delle “visioni percepite”.

E i Sanniti? Che fine fanno i Sanniti? La loro identità riesce a resistere ad un simile colpo sismico e a conservare inalterata la propria trama semantica? Cosa sopravvive di essa al termine di questo singolare processo di erosione, in fondo a questa dispersione simbolica che di certo assai poco si concilia con le esigenze metodiche del messaggio storico?

In realtà, l’atteggiamento sperimentale che regola dall’inizio alla fine il gesto plastico dell’artista permette a quest’ultimo di assimilare saggiamente il senso della civiltà sannita al gioco delle folli visioni cromatiche, riuscendo in tal modo a catapultarne lo spessore semantico dalla linearità della narrazione storica al vivo simbolismo delle innumerevoli prospezioni segniche: immergendo e triturando il racconto storico nel dispositivo poietico della visione il pittore, infatti, intuisce – in una sorta di cammino al contrario – l’emergere del passato sannita dai fondali materici della terra; ed istituisce, attraverso l’intreccio delle luci e dei colori, un vero e proprio modello d’indagine, narrativo e simbolico insieme, nel quale la storia di una civiltà come quella prescelta non è più solo semplice oggetto da ricostruire ed analizzare, ma è innanzitutto evento e progetto da accogliere.

La centralità della visione cromatica permette così all’autore di agganciare l’elemento storico-diegetico ai luoghi del simbolo e al gioco delle metafore, e inoltre gli lascia liberare una “processione” di figure reali ed ideali dove, tra l’altro, non vi è più spazio per una effettiva separazione tra il flusso cangiante dell’oggetto estetico e la corrente di coscienza che l’opera innesca nell’individualità del soggetto-fruitore: qui, dunque, si apre l’evento, la piega del tempo, cioè quello spazio simbolico in cui l’arte – oltrepassando il linguaggio – si dona alla storia senza mediazioni, ma per accumulazioni ed erosioni al fine di istituire una visione circolare che, anziché esprimere e comunicare, semplicemente accade.

La pittura di Bocchino è quest’evento, è il tempo che si piega su se stesso per aprirsi ad un eterno presente: in essa si offre l’altra faccia della storia.

La maturità pittorica di Leonildo Bocchino

Ho messo piede ed occhi nel laboratorio di Leonildo Bocchino, il pittore sangiorgese che, dopo anni di studio, ha definito il personale modo di rappresentare sulla tela il mondo che ci circonda.

Muovendomi tra le opere non ho faticato a prendere coscienza di trovarmi di fronte ad una pittura chiara, scoperta che non impone al visitatore la fatica di scovare il significato che la sostanzia, né genera dubbi sull’esattezza interpretativa.

L’offerta pittorica è immediata, la verità è tutta rappresentata e leggibile.

Spostare gli occhi da un quadro all’altro non è uno scatto di fuga ma una gradevole sollecitazione a non smarrire il filo che lega la prima all’ultima rappresentazione, non come scorrere del tempo, ma come ampliamento del messaggio iniziale, fatto di luci, toni e variazioni cromatiche che appagano l’intelletto.

Le opere si presentano in una successione figurativa che non denunzia punti di discontinuità perché realizzate nel rispetto del vecchio principio: il primo quadro è legato all’ultimo, secondo una filiazione vincolata ad un progetto rappresentativo, studiato nella scelta dei soggetti e definito nella cromaticità che li caratterizza.

Ho camminato vivendo momenti di profonda suggestione, suscitati dalla facilità esegetica e dall’aderenza tra geometria e colori che donano ad ogni dipinto una vita tutta propria ma in chiara parentela con il vicino.

Leonildo Bocchino non è un ritrattista e, in questi ultimi lavori non gioca con l’astratto, ma per scelta culturale non rinunzia alla forza della pennellata e alla partecipazione della realtà personale. La sua pittura è un lavoro da cavalletto, lontana da quella retorica che con audaci rappresentazioni scuote la coscienza del visitatore ponendolo in uno stato di agitazione esistenziale.

La mostra, tutta da allestire, offre un interessante quadro d’assieme: le opere composte donano al visitatore ampio spazio per progredire nell’autocompiacimento che nasce allorquando diventa agevole leggere l’arte.

Sono uscito dal laboratorio arricchito e soddisfatto per aver letto una silloge di poesie fatta di immagini sobrie, di allegorie composite, di colori che elevano lo spirito.

Una pittura piena di origini

Da storico – ossia da ruvido scienziato non avvezzo alle scaltrezze della parola – mi sono trovato spesso a riflettere sulla contestualità tra arte, società, culture e quant’altro connoti un preciso tempo storico.

Anche a costo di finire come quegli sprovveduti che, per inseguire farfalle, finiscono tra i rovi di un bosco impenetrabile. Ma, medicati alla meglio graffi ed abrasioni, alcune idee (forse peregrine) posso dire d’essermele fatte. La prima, fondamentale, è rappresentata dalla piena riconoscibilità d’ogni opera d’arte, ossia dalla capacità dell’Ars di abbattere barriere cetuali e culturali. Come avveniva, per fare un esempio, nel nostro Rinascimento quando alcuni capolavori erano – seppure tra polemiche feroci – comprese e metabolizzate tanto da dottissimi umanisti quanto da donnicciole visionarie, senza la mediazione di “critici” arruffoni e/o allucinati. Insomma, per dirla tutta, l’artista doveva innanzitutto dimostrare di saper padroneggiare cifre e strumenti del proprio lavoro, in genere maturato attraverso un apprendistato lungo e faticoso. “Andare a “bottega” era l’incipit di un cammino che poteva portare ad un dignitoso artigianato oppure ai fastigi di una felicità partecipata. Tutti, comunque, sapevano “pittare”: la differenza la faceva il talento, secondo una scalarità non sempre decifrabile.

Sono questi convincimenti a rendermi perplesso davanti alla cosiddetta arte moderna o a parte di essa. Anche a costo d’apparire irrimediabilmente out, non ho difficoltà a confessare che per me un ombrello piantato su un secchio di sabbia rimane ciò che è, ossia una “cosa” che non suscita emozioni. “Provocazioni” del genere provocano, al massimo, curiosità, venata di scetticismo per tutto quanto si muove intorno ad arte ed artisti: un mondo opaco dove interessi biecamente speculativi “creano” tendenze e personaggi destinati a durare quanto un alito di vento. Come peraltro hanno sperimentato (e sperimentano) “collezionisti” incauti che, abbacinati dalla speranza di chissà quali guadagni, si sono ritrovati con paccottiglia priva di valore. In queste cose il tempo è galantuomo e sancisce l’inconsistenza di un’arte che da emozione condivisa si è trasformata esperienza soggestivistica se non, addirittura, velleitaria e/o interessata. Magari solo per “fare bella figura” nel Bel Mondo. Come – temo – non accadrà a chi scrive ed a Leonildo Bocchino che ha sollecitato questa nota introduttiva. Ma non importa.

Da estraneo al mondo degli pseudo-artisti, pseudo-critici, pseudo-galleristi ecc. ecc., posso soltanto sperare che, prima o poi, tanti entusiasti estimatori dell’arte moderna reagiscano alla maniera dei forzati del cineforum aziendale che, costretti a subire per l’ennesima volta la proiezione della “Corazzata Potiomkin”, salutarono con un’ovazione di novantadue minuti la ribellione dell’esasperato Fantozzi.

In attesa della palingenesi, non mi resta che utilizzare convincimenti e speranze per dichiarare ciò che Leonildo Bocchino non è, ossia un mestierante legato a chissà a quale carro ed a quali mode; oppure uno di quei pittori senza pennello (e senza vergogna), infatuati di sé e sensibili alle lodi domestiche. Non andrò oltre nell’elencazione del bestiario di furbi, illusi, “alternativi”, che si aggirano nel cosiddetto “mondo dell’arte”. Con loro l’amico Bocchino ha poco da spartire: vive noblement in una bella casa affacciata sulle colline del Sannio, apprezza la buona musica e le buone maniere, ha trascorso parte della sua vita ad insegnare ai giovani il bello e il giusto, si diletta di azzardate manipolazioni informatiche, frequenta i classici. E – udite, udite – sa anche usare pennelli e colori, con una sapienza tecnica che, talvolta, sfiora il formalismo manieristico. Non saprei come altro definire, per essere più preciso, la commistione di tecniche e l’uso di lamine d’oro, stese sulle tavole con tecniche che appartengono al tardo-gotico.

Anche queste contaminazioni fanno parte del gioco.

Ad ispirarlo, almeno in questa fase esperienziale, sono soprattutto le tracce di civiltà remotissime, quelle dove Leonildo affonda le sue radici. Si tratta di frammenti topici che, rivisitati con discrezione, riacquistano quel tanto di vitalità che consente loro di riproporsi.

Penso – per citare un’opera – ad un Ercole di Castelpagano nel quale il bronzo dell’effige è proiettato su una banale e disadorna parete domestica, caratterizzata da un tendaggio e da un paesaggio marino. Suggestioni del genere sono peraltro ricorrenti nell’opera di Bocchino, nella quale sono ricorrenti gli scorci del santuario sannitico di Pietrabbondante, avvolti da una luce sanguinolenta che, in altre rappresentazioni è tagliata dall’azzurro di un golfo immaginario. Un crisma di drammaticità, quest’ultimo, che si ritrova – significativamente – in una evocativa “mater matuta” di Capua.

Trasfigurazioni del genere sono, come è noto, frequenti nella storia dell’arte europea. Nel mio vissuto culturale, ad esempio, hanno pesato molto le suggestioni classicistiche di un Poussin o, per rimanere nel tardo-rinascimento, le evocazioni antiquarie del Borromini nella chiesa napoletana dei Santi Apostoli. Anche in questi casi la riscoperta dell’antico era soprattutto contestazione del presente ed anelito verso un futuro non mediocre.

È verso questa stessa prospettiva che si muove, secondo una sua personalissima cifra, Leonildo Bocchino. Il quale, senza ricorrere alle metafore del classicismo antico, pone la natura come mediatrice dello scontro tra passato/presente. Sono le montagne d’Abruzzo che avvolgono il guerriero di Capestrano o, più semplicemente, le foglie di eucalipto che ombreggiano la stele di Bellante. Ed altrettanto naturalismo esprime il bellissimo toro di Castel di Sangro che, liberatosi dal bronzo, si accinge a brucare nella prateria che lo circonda.

Sono questi, a mio avviso, gli elementi che fanno apprezzare un discorso artistico di estrema complessità, fors’ anche difficile da comprendere. Ma l’arte è (e non può essere altro) che complessità da sciogliere, sia emotivamente che mediante forme latomico-inconscie di razionalità.

C’è da sperare che, in un mondo dominato dall’effimero, ci siano alcuni disposti a cimentarvisi.

L’occasione – voglio dire le opere della maturità di Leonildo – è quella giusta.

“GENIUS LOCI”

I lavori di Leonildo proposti nell’Evento Artistico “Genius Loci” rappresentano un viaggio nelle emozioni vere, le emozioni che scandiscono la vita!

Un percorso ben articolato di immagini che accompagnano lo spettatore, aiutandolo ad entrare lentamente nel “luogo”, nell’ambiente, quello più autentico, quello tenuto sotto stretto controllo dallo “spirito del luogo”, da quel guardiano ancestrale, attento, premuroso che osserva nel tempo le modifiche del territorio, le variazioni che intervengono con il passare degli anni, senza alterare mai l’elemento primordiale, l’essenza tipica dei nostri contesti, l’anima mundi della nostra realtà, di questa entità viva che plasma coloro che continuamente interagiscono, delineando i caratteri indelebili, unici, che rappresentano l’identità profonda dei nostri luoghi.

Comprendere i luoghi, penetrare i paesaggi per cogliere la vita, dalle origini ad oggi, che anima questi ambienti per disegnare le storie di microcosmi inseriti nella storia generale di un’umanità in continua evoluzione, ma fondamentalmente sempre la stessa, è il fine ultimo che vuole perseguire l’artista riproducendo luci, colori, essenze, profumi del mondo che ci circonda.

L’intero percorso è un racconto emozionante che narra la storia della vita attraverso immagini particolari, scorci tipici, aspetti reconditi, cromature insolite che l’artista crea con l’obiettivo di provocare emozioni forti, in grado di sospingere il fruitore ad entrare in sintonia con lo spirito del luogo, perché chiamato a partecipare ad un evento eccezionale: la nascita della vita, la scintilla creatrice.

Si percepisce la rielaborazione minuziosa dei particolari, che diventa amore profondo per la creatura che sta plasmando, cura premurosa per arrivare, segno dopo segno, a cesellare l’immagine con un lavorio costante, in continua evoluzione, in perenne modificazione/cambiamento, che in fondo non è altro che la metafora della vita che, giorno dopo giorno, segna, cambia, modifica, altera i colori iniziali per restituirli poi più vivi, deforma i tratti primordiali per poi ridefinirli con precisione, decompone e destruttura l’immagine di un tempo per elaborarla e riprodurla con forza, con vigore, con una grandezza nuova che va oltre, oltre le rovine, oltre la storia, oltre il tempo, oltre la vita.

Così, grazie al lavoro accurato di riscoperta del “luogo”, attraverso il racconto fissato su tele minuziosamente “scolpite”, riempite di colori, segni, tratti, linee, spessori, asperità che conferiscono alla grana/trama del tessuto una vitalità da cui si percepisce un cuore pulsante che anima i soggetti, Leonildo ci accompagna in un mare di colore dove i fiori di campo sembrano uscire dal quadro per venirci incontro, per avvolgerci con la loro semplicità ricercata, inondandoci di un profumo che si espande e impregna la tela.

La carrellata di immagini si snoda attraverso paesaggi disegnati dalla luce, in cui il Genius ci racconta la tradizione e ci conduce sommessamente nei meandri più nascosti della memoria. Il racconto continua mettendo in evidenza radici, arbusti, tronchi, elementi della natura resi vivi dalla luce che non consente al “nero” di fare capolino, le sfumature che danno spessore e profondità sono il verde scuro del sottobosco, il blu della notte, la nuance del blu Parigi per contrastare la luce che abbaglia, resa sempre più accesa dai rossi e gialli con cui Leonildo racconta l’uomo nella sua pienezza, descrive l’attaccamento alla vita con le radici profondamente inserite in una scarpata per mantenere solido il rapporto con il suolo.

Con pennellate impressioniste vengono fotografati gli angoli più suggestivi dei paesi vicini, viene tracciato lo skyline di un modo pieno di sinestesie, colori e odori, viene ritmato il senso della vita che fluisce e fa vibrare il quadro, come se dai colori nascessero sonorità nuove che fanno sentire la particolare armonia di questi luoghi.

Il ritmo continua a permeare i quadri in cui il tratto fine rappresenta il tentativo di far sentire il suono della vita, il momento creativo, il suono della luce che abbaglia la vittima, la stordisce, l’avvolge nella ragnatela e la offre in pasto.

Poi ancora suoni, ma di campane, di bambini, di giochi antichi, di segni che ricordano il potere o la forza travolgente della fede.

E lontano dai centri abitati risuonano le tracce degli avi, i segni dei Sanniti, poi una musica che brucia e avvolge la vita in un incendio di sentimenti.

Le pennellate continuano a dare vita alle foglie, le sostengono, le fanno emergere dalla tela, si può godere della vita e il quadro stesso vibra, ha la musicalità di uno strumento a percussione, che riporta ogni cosa al ritmo primordiale: punti, linee, fino all’infinito.

La vita si trasforma in volo, un volo di farfalle, tra petali di rose che cambiano continuamente, evolvono, modificano colori e fattezze, come accade nella vita, trasformano il loro aspetto con un lavoro costante, con cui l’artista entra ed esce, poi ritorna sulla tela e plasma il segno e il disegno, senza portarlo mai a compimento, lasciandolo sempre così, mai compiuto, in modo tale che ognuno, guardandolo, possa animarlo con una vita sempre diversa, sempre nuova, la sua!

Il racconto finisce su un muro, con un’ombra che attraverso il rosso vivo, marcato, fa affiorare la vita, mentre i gialli e i rossi riempiono la tela e pervadono l’anima.

Il nostro viaggio in compagnia del Genius Loci, intanto che volgiamo al termine, ci prende e coinvolge, perché risulta vero, caratterizzato da aspetti materici, dalla ruvidità degli elementi, dalla forza delle pennellate che raccontano in piena libertà la natura e la vita in continuo cambiamento.

In conclusione emerge un lavoro prezioso che lascia trasparire la forza della vita, la carezza delicata per la creatura in costante evoluzione, le rifiniture inferte con colpi decisi che accompagnano con cura la realtà che scorre, che fluisce lentamente, giorno dopo giorno, sotto l’occhio vigile dell’attento custode, il Genius Loci, l’ARTISTA.

Vieni a trovarmi presso lo Studio d'Arte a San Giorgio del Sannio. Solitamente mi trovi impegnato tra tele e colori ma non ho un orario definito e quindi ti chiedo di contattarmi per fissare un incontro.